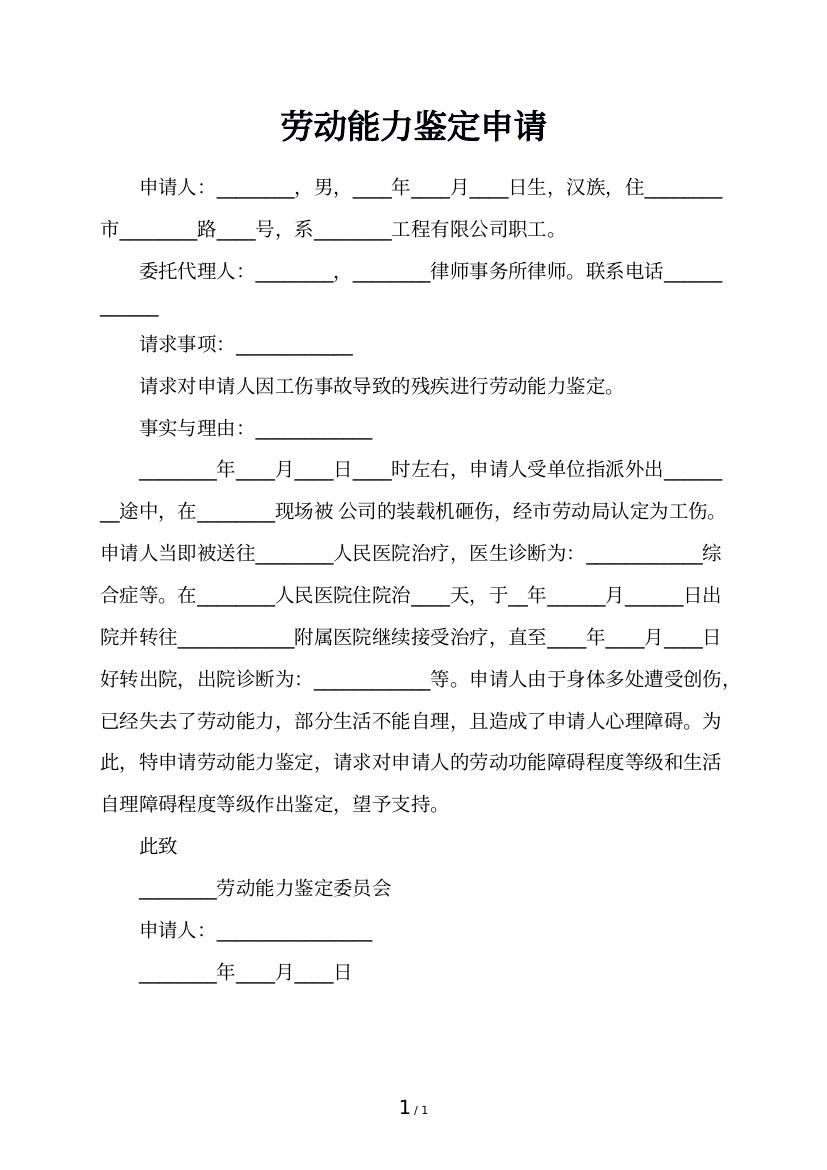

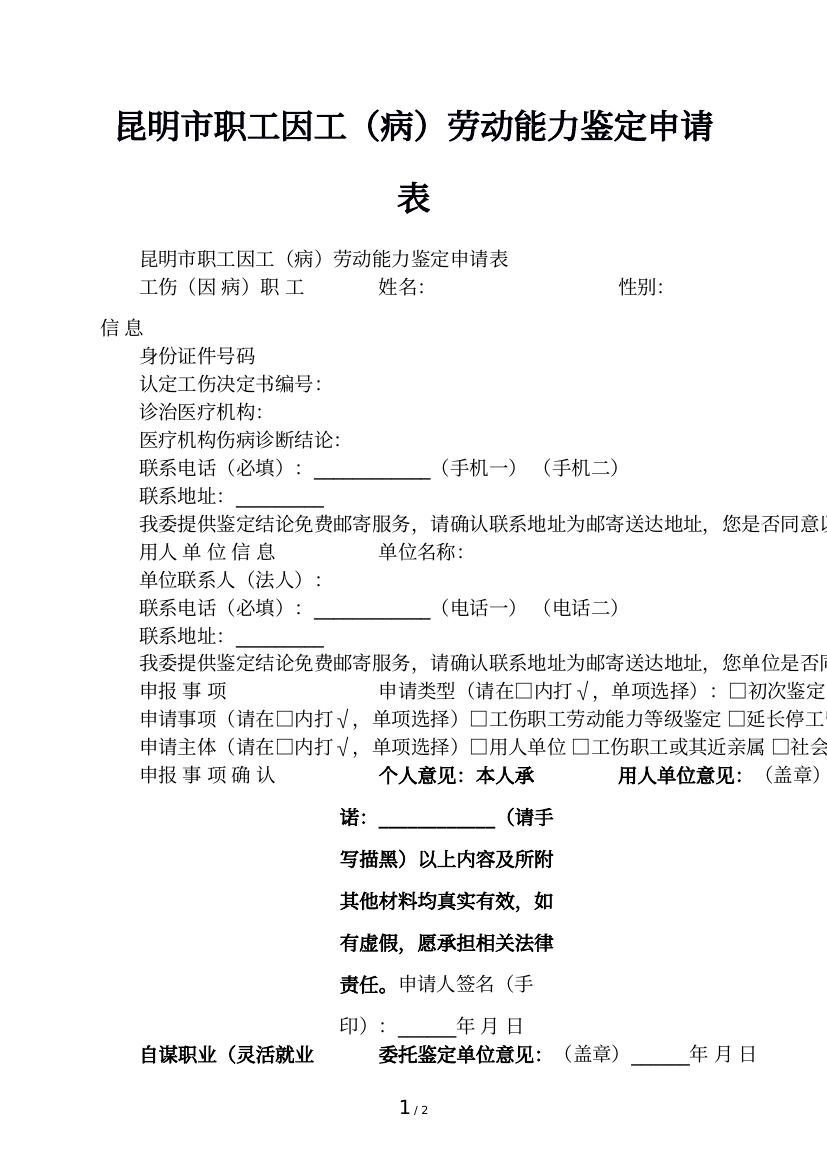

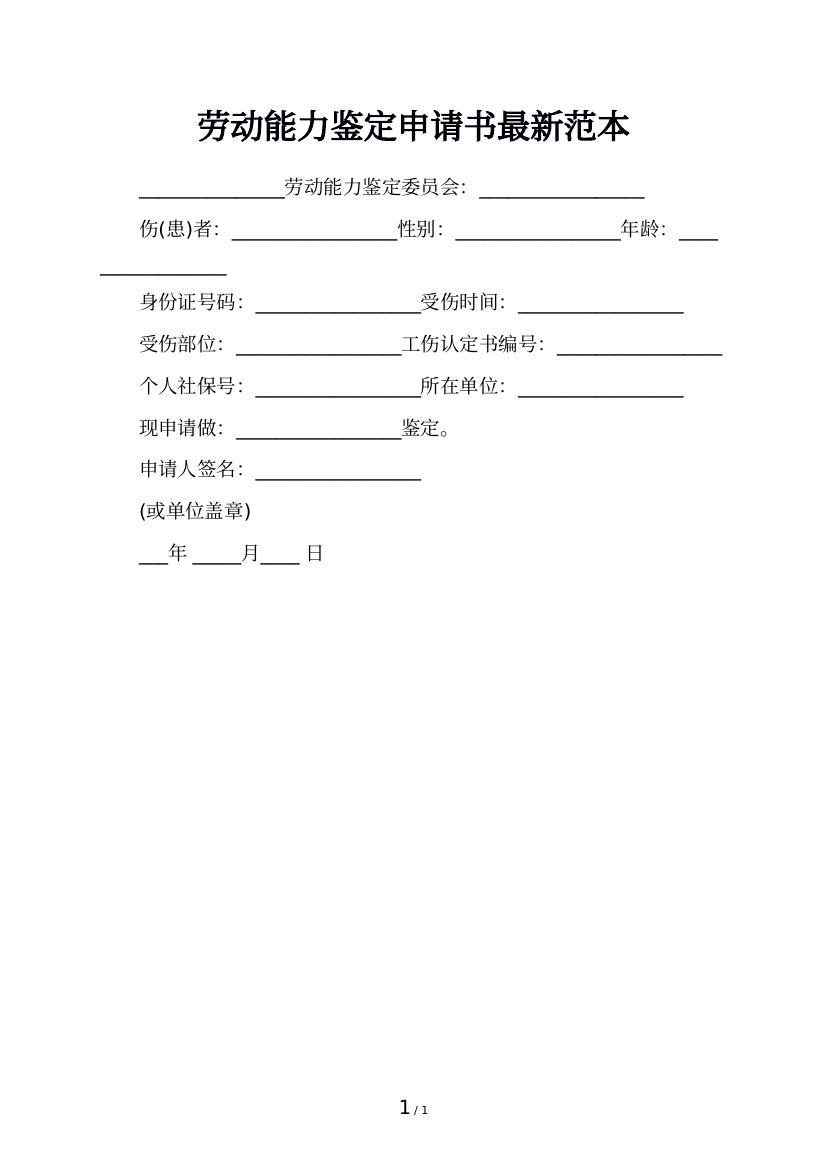

我父亲12年出车祸脑部受到创伤,一度神经不正常,后经治疗可正常生活,但后几年患脑血栓,糖尿病,高血压等疾病,每年需住院治疗一段时间,现患有脑血栓后遗症,医院CT显示脑部双侧创伤,压迫视神经,产生视神经障碍,现出门无法归家,方向感模糊,经常迷路丢失,走路严重倾斜,但勉强能生活自理,由于我父亲是铁路员工,但他的身体状况无法工作,我希望能申请病退或者长期病休在家休养,工作单位现让开具长期病假或者医疗鉴定丧失劳动能力,请问这些如何操作呢?怎么申请鉴定?

劳动纠纷

2019-05-14 18:23:09

共有5位律师解答

-

你好。长期病假可能需医院出具相关医疗结论,劳动能力可去做人身损害伤残鉴定。具体可咨询一下医院医生、劳动与社会保障局、鉴定机构等。以上希望对我方有所帮助。

-

劳动者长期病假单位符合劳动法法定解除有2种情况: 1、万能解除:协商一致,单位和劳动者协商一致解除劳动关系,按照劳动者工作年限支付一年一个月不满半年半个月的经济补偿金; 2、如果劳动者病假吵过法定的医疗期(医疗期的算法是N 2)的话单位可以通过劳动合同法第40条第一款—— (一)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的; 这样你就可以解除和劳动者的劳动关系,不过单位要提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同,并且支付经济补偿金和6个月的医疗补助金(医疗补助金的标准和经济补偿金一样,但是上不封顶); 不过还是有特殊的情况, 1、如果劳动者是女性,在女职工三期之内; 2、这个劳动者曾经在你单位被认定工伤; 3、劳动者因病或者非因公去劳动能力鉴定中心鉴定出完全丧失劳动能力或者大部分丧失劳动能力并且不符合提前退休或者提前退职的前提下,医疗期不得低於24个月。

-

在上下班途中,因发生非主要责任的交通事故导致工伤的,在赔偿的责任上属于民事侵权赔偿责任与工伤保险赔偿责任相竞合。

此时,受害人处于一方面,由于侵权人的侵权行为使受害人与行为人之间形成了侵权民事法律关系;另一方面,劳动者根据《工伤保险条例》主张工伤赔偿的同时可否依据《民法通则》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称解释)等民事法律法规来主张人身损害赔偿。

《最高人民法院关于因第三人造成工伤的职工或其亲属在获得民事赔偿后是否还可以获得工伤保险补偿问题的答复》的规定,当工伤与交通事故发生竞合时,伤者是可以既享受工伤待遇又向肇事司机索赔,即获得双重赔偿。不过就很多地区而言,未规定工伤与交通事故赔偿的先后顺序,仅规定医疗费不得重复支付。

对用人单位以外的第三方责任导致职工遭到事故伤害、并已按相关事故伤害处理规定获得相应赔偿的,同时又符合工伤或视同工伤认定情形的,经劳动保障行政部门认定工伤的,其工伤待遇应当区分待遇项目、支付途径分别处理,原则是:

(1)属于发生的医疗费、康复费、辅助器具配置更换费等费用项目的,只能按实际发生金额给付,已按相关事故伤害处理规定获得相应赔付的,不能重复给付;

若其赔付金额低于工伤保险规定的标准水平的,属参保职工的,应当由工伤保险基金补足差额至规定标准;

(2)属于住院伙食补助费、就医交通住宿费、停工留薪期工资和护理费项目,已按相关事故伤害处理规定获得相应赔付的,不能重复给付;

若其赔付金额低于工伤保险规定的标准水平的,应当由用人单位补足差额至规定标准;

(3)属于赔偿性的待遇项目,只要工伤保险法律法规对赔偿待遇项目没有作出竞合规定的,应依法按规定赔偿相应的待遇项目。

查看全部5个解答

未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。