解读新《广告法》:极限用语并非绝对不能使用

被“玩坏”的新《广告法》

9月1日,新修订的《广告法》正式施行。新《广告法》第九条规定,广告不得有下列情形:……(三)使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用 语。而对违反该条规定应当承担的法律责任则在第五十七条进行了明确:“由工商行政管理部门责令停止发布广告,对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款, 情节严重的,并可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请;对广告经营者、广告发布者,由工商行政管理部门没收 广告费用,处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。”

为应对上述规定,诸多“脑洞大开”的广告文案被商家推出,类似“面料好到违反《广告法》、款式帅到没朋友、价格优惠到不让说”“全球第二 好用的智能手机”的广告语纷纷涌现。当当网也在9月1日后利用技术手段将商品介绍信息中的“最高”字样全部屏蔽,以致“最高人民法院”只能显示为“××人 民法院”。

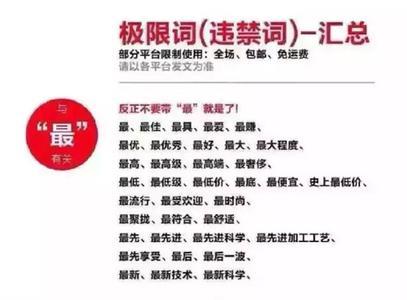

很快,一些标题为《注意了!9月1日,广告里再有这些词,罚款20万元起!》《新〈广告法〉违禁词(极限词)汇总》等提醒商家规避法律风险的 “攻略”文章开始在社交媒体尤其是微信朋友圈大量出现和转发。一时间,新《广告法》受到广告界、法律界和工商界人士以及普通民众的关注和热议。当当网在9月1日之后,将图书等商品介绍信息中的“最高”字样一律屏蔽,甚至“最高人民法院”字样也一刀切改为“××人民法院”,遭到网友阵阵嘲讽。更有个别商家借机博眼球,推出“好到违反《广告法》”的广告文案。甚至有商家 在其网店推出“彪悍”的网页广告——“真第一不惧新《广告法》”“××男鞋连续4年全网销量第一”“你没看错,真的是第一”。

被误读的新《广告法》

就在广告主、广告经营者和广告发布者对“最”、“首个”、“第一”等用语避之不及时,9月4日,上海市工商局通过官方微信公众账号发出《新〈广告法〉禁用“首个”、“独家”、“唯一”等用语系误读》一文。

文中表示:“网传信息所谓的‘新《广告法》违禁词和极限用词,一旦使用,20万元起罚’等内容,是对新《广告法》的误读。”该文还指出,与 1994年《广告法》相比,新《广告法》并未扩大禁止广告中使用绝对化用语的范围,除已明确规定禁止使用的“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语外,其他有近似含义的广告用语是否违法,应由执法机关结合广告个案的语义、语境和事实依据,进行综合判定。像“首个”、“独家”、“唯一”等用语,如有事实依据 且能完整清楚表示,不致引人误解的,则允许使用。

对此,江西省抚州市工商局法制科黄璞琳表示支持。他认为,并非所有带“最”、“一”、“极”或“级”字的用语都属于新《广告法》禁用语,且 1994年《广告法》第七条第二款第(三)项就已明确禁止广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语,新《广告法》第九条第(三)项不过是保留原 规定而已。在他看来,一个几乎完全相同的法律条款在9月1日前后收获如此不同关注度的原因,在于“1994年《广告法》处罚力度太小,商家们将对绝对化用 语的广告禁令完全不放在眼里,而新《广告法》的处罚条款总算让商家有点‘痛感’了”。

黄璞琳还指出,一些网帖中将广告中“首个”、“第一”、“国家级”等用词表述为“极限词”的做法并不规范。“虽然《广告法》中未明确概括这些用 语为‘绝对化用语’,但是,国家工商局《关于‘顶级’两字在广告语中是否属于‘最高级’等用语问题的答复》(工商广字〔1996〕380号)已将‘国家 级’、‘最高级’、‘最佳’等明确概括为‘绝对化用语’。”黄璞琳说。

实际上,并非所有带“最”、“一”、“极或级”字的用语都属于《广告法》禁用的绝对化用语。前述网帖虽说有效地调动了民众对新《广告法》的关注热情,但也导致民众对广告立法新增不少误解。

“好到违反《广告法》”,看起来像是个创意巧妙的广告文案,其实不然。正如上海市工商局广告处负责人所言,商业广告中使用“好到违反《广告 法》”的用语,本身就涉嫌违法。除了禁止广告中使用绝对化用语、禁止欺骗误导消费者外,新、旧《广告法》都规定广告中对商品或服务的性能、质量、允诺等有 表示的应当准确、清楚、明白。对于广告表述不符合“准确、清楚、明白”要求的,新《广告法》第五十九条设定了处十万元以下罚款的行政处罚。另外,新《广告 法》第三条明确规定广告应当以健康的表现形式表达广告内容,符合社会主义精神文明建设的要求;其第九条第(七)项保留了广告不得妨碍社会公共秩序或者违背 社会良好风尚的禁令。而“好到违反《广告法》”的广告用语,已经调侃过度了,涉嫌违背社会良好风尚,依照新《广告法》第五十七条可处二十万元以上一百万元 以下的罚款等,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。

除了《广告法》所列举的“国家级”、“最高级”、“最佳”三词外,国家工商局还曾明确答复,“顶级”、“极品”、“第一品牌”是与“国家级”、 “最高级”、“最佳”含义相同的绝对化用语。广告执法实务中,一般也将“第一”、“销量第一”认定为《广告法》禁止的绝对化用语。国家工商总局《关于对阿 里巴巴集团进行行政指导工作情况的白皮书》中指出,阿里系平台存在的广告违法情形,就包括平台内经营者大量使用“全网价格最低”、“史上最低价”、“销量 第一”、“排名第一”等绝对化语言进行的广告宣传。所以说,“真第一不惧新《广告法》”“××男鞋连续4年全网销量第一”“你没看借,真的是第一”等广告,已经违反《广告法》的绝对化用语禁令。因其广告文案中,未具体限定“全网”范围、“男鞋”范围,若其广告主、广告设计者不能证明所宣传的男鞋,在 2011年8月至2015年8月间,在中华人民共和国境内网络销售市场上包括男士、男童的皮鞋、休闲鞋、运动鞋等在内的全部男鞋销量中排第一,那么,该广 告还涉嫌构成虚假广告。

如何使用绝对化用语

既然并非所有带“一”、“独”、“极”的词语都属于新《广告法》禁用的绝对化用语,那么,在广告行业法律实践中,究竟怎样才能合法地使用这些词语呢?对于这个问题,腾讯研究院高级研究员杨乐认为要分三种情况来讨论:

第一,对于无法证实或者证伪的形容词要绝对禁止使用,例如“国家级”、“最高级”、“最优秀”、“独一无二”等。全国人大常委会法制工作委员会 经济法室副主任王清主编的《广告法解读》一书中也指明:“经济社会是不断发展变化的,对商品或服务的任何表述都不可能是绝对化的。使用绝对化用语不但容易 误导消费者,而且可能不正当地贬低同类商品或服务,因此应当禁止。”

第二,对于没有限定范围或者限定范围无法通过客观证据证明的描述,属于相对禁止使用,例如“顶级”、“最高”、“最大”、“最先”、“全球首发”等。

第三,在限定范围可以被客观证明的情况下,此类词语可以在证据充足的条件下进行使用。

天津市市场和质量监督管理委员会竞争执法处何茂斌也对此表达了自己的观点。他认为,作为形容词使用的绝对化用语应禁止出现在广告中,这类用于形 容空间、大小、多少、新旧、优劣等程度描写的绝对化用语很多,除了《广告法》列举的“国家级”、“最高级”、“最佳”以外,国家工商局还曾明确答复,“顶 级”、“极品”、“第一品牌”是与“国家级”、“最高级”、“最佳”含义相同的绝对化用语。但是作为形容词的绝对化用语在以下三种情况下可以合法使用:一 是用于同一品牌或同一企业内部的产品描述,二是表达企业的经营理念或目标追求,三是作为固定用语中的一部分。而绝对化用语如果作为序数词或数量词出现在广告中,则可以如实使用,但需要同时具备这样的条件,即表述真实、完整清楚,不至于误导消费者。