对民事案件生效判决不服?除了申请再审还有其他什么救济途径?

合同纠纷

2020-11-29 20:37:20

共有4位律师解答

-

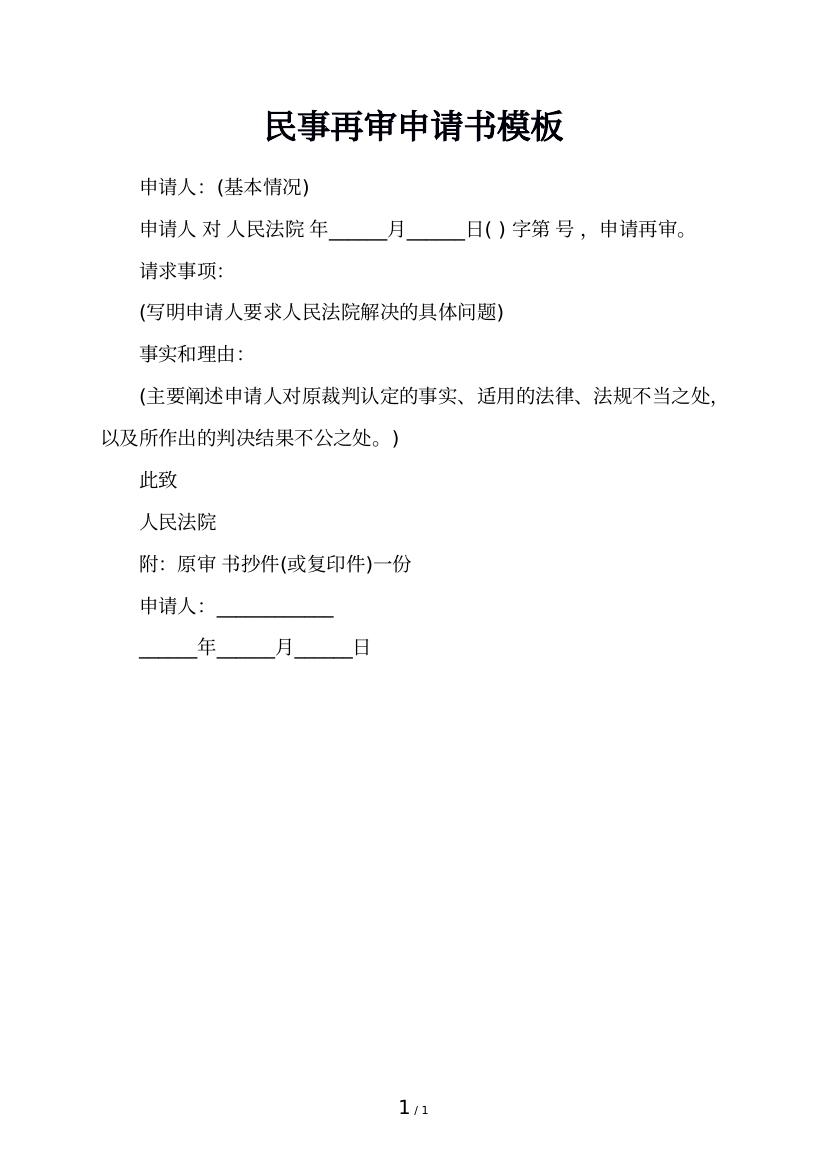

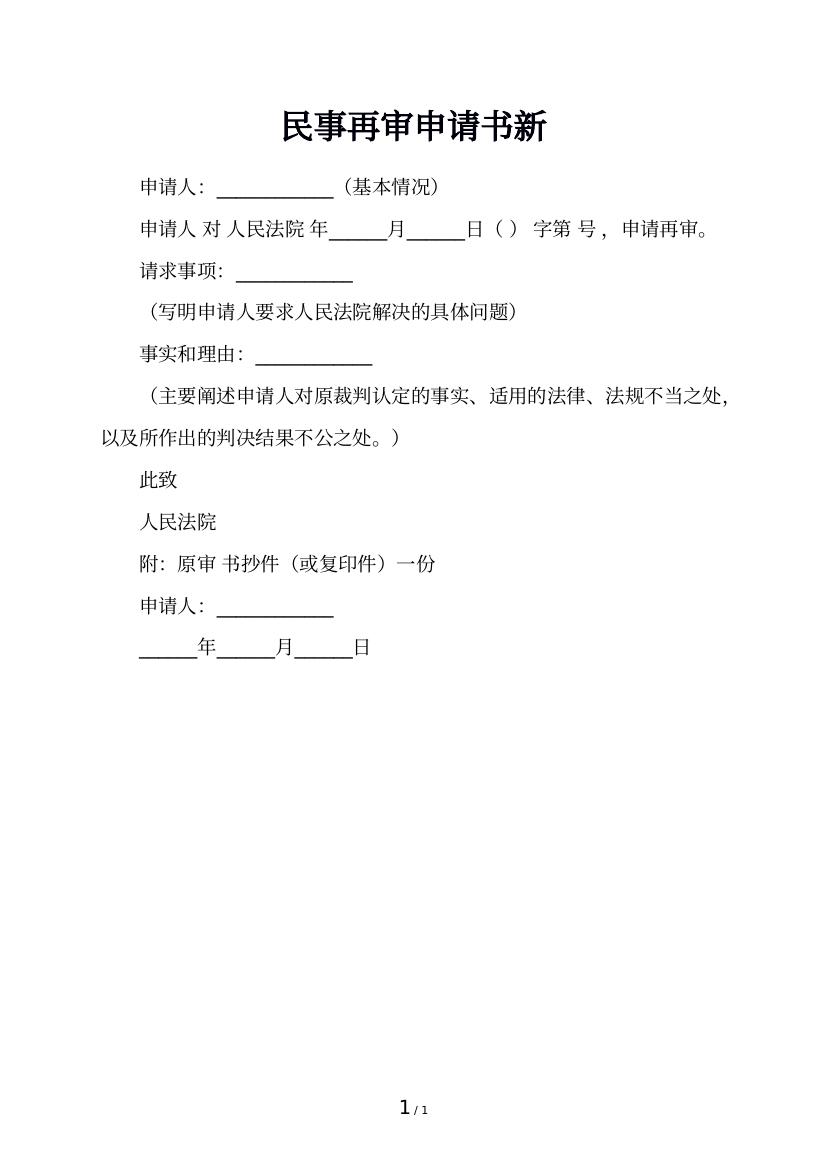

你好,民事诉讼再审的条件是:1人民法院判决、裁定、调解书已经生效。2申请人只能是当事人(法定代理人)或者特定的案外人。3必须在判决、裁定、调解书发生法律效力后两年内提出。4必须向有管辖权的人民法院提出,即上一级法院。5必须具备法定的再审理由。

-

只可以申请再审一次。

根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释规定,当事人再审申请被驳回后再次提出申请的,法院不予受理。

但是,如果当事人在再审申请被驳回后,仍然认为原生效判决错误的,可以向检察院申请检察建议或者抗诉。

《民事诉讼法》

第一百九十九条 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审;当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件,也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的,不停止判决、裁定的执行。

第二百零九条 有下列情形之一的,当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉:

(一)人民法院驳回再审申请的;

(二)人民法院逾期未对再审申请作出裁定的;

(三)再审判决、裁定有明显错误的。

人民检察院对当事人的申请应当在三个月内进行审查,作出提出或者不予提出检察建议或者抗诉的决定。当事人不得再次向人民检察院申请检察建议或者抗诉。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释

第三百八十三条当事人申请再审,有下列情形之一的,人民法院不予受理:

(一)再审申请被驳回后再次提出申请的;

(二)对再审判决、裁定提出申请的;

(三)在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的。

前款第一项、第二项规定情形,人民法院应当告知当事人可以向人民检察院申请再审检察建议或者抗诉,但因人民检察院提出再审检察建议或者抗诉而再审作出的判决、裁定除外。 -

人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误。 其程序为:各级人民法院院长发现本院作出的已生效的判决、裁定确有错误,认为需要再审的,应当裁定中止原判决、裁定的执行。 最高人民法院对地方各级人民法院已生效的判决、裁定,上级人民法院对下级人民法院已生效的判决、裁定,发现确有错误的,有权提审或指令下级人民法院再审。 再审的裁定中同时写明中止原判决、裁定的执行。 哪些判决和裁定不可以申请再审? 对于发生法律效力的判决、裁定,哪些可以申请再审,哪些不可以申请再审,民事诉讼法第16章审判监督程序规定的不太明确,不过,从有关法律规定结合司法实践,可归纳出以下几种情形的判决、裁定不可以申请再审。 1、生效的解除婚姻关系判决,不可以申请再审。但是解除婚姻关系判决中,如果对财产分割部分不服,可以根据民诉法第16章规定的程序,申请再审。 2、人民法院作出的大部分裁定,不允许申请再审。但是有四种类型的裁定除外,包括不予受理、驳回起诉、管辖权异议和按自动撤回上诉处理的裁定,这四种类型的裁定可以申请再审。 3、通过特别程序、督促程序、公示催告程序、破产程序、执行程序中作出的裁判,不可以申请再审。 4、对再审判决不服,是否可以申请再审,司法实践中一般区分二种情况。一种情况是再审维持原审判决,一般情况下不可以再提出再审申请。但是如果再审判决是原审法院作出的,则可向上一级人民法院提出再审申请。另一种情况是再审改判,不服改判结果的当事人可以向上一级法院申请再审。但是,如果再审判决是最高人民法院作出的,当事人就没有了再审的机会。 申请再审应在什么时间范围内提出? 当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出;二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更,以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的,自知道或者应当知道之日起三个月内提出。

查看全部4个解答

未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。